회상록 쓰기

지난 2018년 11월에 ‘회상록’을 쓸 것인가 말 것인가를 한동안 고민하던 끝에 결국 쓰기로 작정한지가 벌써 3년이 지났다. 파일을 열어보니 그간 써놓은 글이 A4용지 50여 페이지나 된 것에 스스로 놀랐고 이를 처음부터 다시 읽고 나니 포기한다는 것이 너무 아쉽기도 하다. 아무래도 나이가 든 탓에 눈도 어둡거니와 체력이 버텨줄지도 의문이어서 또 다시 망설여지지만 시간을 메꿀 필요성도 느껴져 도전해보겠다는 충동이 다시 일어난다.

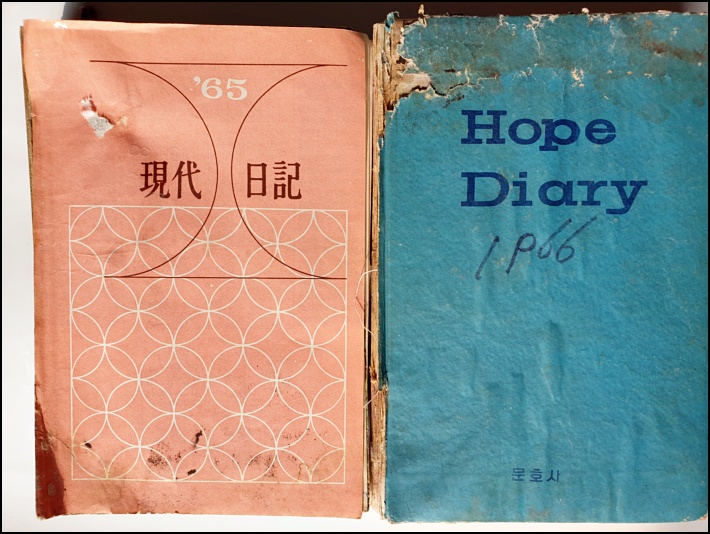

겨울은 역시 집안에서 생각하고 글이라도 끼적이기 좋은 계절이어서 귀찮기도 하고 글쓰기에 대한 애착이 흔들리곤 했으나 이제 다시 조금씩 용기가 돋아나는 것 같다. 그래 다시 해보는 거야! 마음을 고쳐먹고 키보드 앞에 앉아 이런저런 사연이 깃든 옛 일기를 돋보기로 들여다보면서 중단한지 3년 만인 오늘 처음으로 이야기를 이어가기로 했다. 책상에 앉아 ‘회상록’ 파일을 열었다 닫았다 보름째 씨름하면서도 서두를 잡아내지 못하고 이내 뚜껑을 닫아버리곤 했는데 이제 시작인 것이다. 모든 글이 그렇듯 초장의 서술이 쉽게 풀리지 않는다. 일단 첫 매듭을 풀고 나면 줄줄 이어지는데 쉽사리 용기가 나지 않아 중도포기를 해버리면 재도전이란 결코 쉽지 않다.

이제와 생각해보면 내 삶의 하나하나가 부끄러움의 연속이어서 그냥 묻어두고 지구와 이별하는 것이 좋을 것 같으나 오랜 벗인 정 성수 시인이 내게 준 격려시가 나를 충동질 하고 있다.

“쓸쓸한 친구여

주위를 둘러보시라

지구인들의 일생은 모두 다 아름다운 위인전(偉人傳)이 아니냐!“

보관하고 있는 일기장이라고 해봐야 표지가 떨어지고 낡아 퇴색된 1963년부터 1971년까지 9년간 써내려간 것이 고작이지만 고뇌가 잔뜩 담겨있고 눈물이 깃든 젊은 시절의 자화상이 엊그제 일인 것만 같아 시간이 걸리더라도 끝까지 내 지나온 삶의 여정을 마무리하고 싶다.

@2022년1월15일

'차한잔 마시며' 카테고리의 다른 글

| 눈 쌓인 몽돌의 추억 (0) | 2022.01.21 |

|---|---|

| 1967년의 ‘십 원’ (0) | 2022.01.18 |

| ‘나부리’ (0) | 2022.01.13 |

| 구멍가게와 새우만두 (0) | 2022.01.08 |

| 엉겅퀴 동인 (0) | 2022.01.04 |