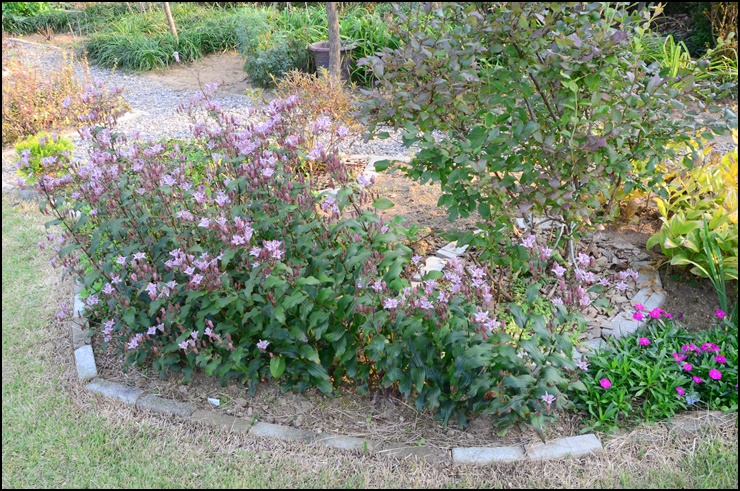

뻐꾹나리

몇 년 전 지금쯤에 한창 피고 있던 ‘뻐꾹나리’에 박각시가 날아와서 꿀을 빨아 깜짝 놀란 적이 있었다. 당시에는 ‘박각시’라는 단어조차 몰랐을 뿐 아니라 모양새가 ‘벌새’와 닮아서 정말 신기해한 적이 있었다. 날개를 펄럭이며 긴 주둥이로 꿀을 빠는 벌새와 너무 닮아서 순간 벌새의 변종으로 착각할 정도였다.

수 년 전, 딸이 살고 있는 샌프란시스코 집 앞에 공원이 있는데 여기서 처음으로 벌새를 봤다. 아주 작은 새가 초당 수 십 번의 날개 짓을 하며 길쭉한 주둥이를 꽃 속에 박고 꿀을 따먹던 바로 그 벌새와 너무나 닮은 박각시가 자주 찾아오던 뻐꾹나리다.

당초에 세 종류의 뻐꾹나리를 심었는데 한 종류는 사라지고 이제 남은 것은 두 종류다. 매년 가을이 되어 꽃이 지고나면 뿌리를 캐내어 옮겨 심다보니 숫자가 꽤 늘었다. 역시 뻐꾹나리는 군집을 이루어 피는 것이 보기가 좋다.

재작년에는 한창 올라오던 꽃잎이 갑자기 누렇게 시들어 모두 죽은 줄 알았는데 다시 살아나서 올해는 정말 멋지게 뽐내고 있다.

@2020년10월26일